遺言書作成サポート

| 遺言書。まだまだ私達には早いと思っていませんか。仲の良い幸せ家族が争いの争族とならないように。 |

| 当法人では遺言書作成をお手伝いいたします。 |

| 例えば。。。。このような方々。 |

|---|

| 子供がいない | 長男に継がせたい |

| 不動産など分配しにくい財産を所有している | 内縁の妻、孫にのこしたい など。 |

遺言書作成料金(報酬)

公正証書遺言書作成料金の目安

| 基本報酬 | 79,800円(税込み)+実費 | 公証人手数料は別途必要となります。 |

|---|---|---|

| 証人 | 11,000円(1人)(税込み) | 2名必要となります。(\22,000 税込み) |

| 出張 |

病院・施設・ご自宅への出張の場合は報酬金額が変わります。¥150,000(税込み)~+交通費となります。 |

|---|

※公正証書遺言書作成には財産額に応じて別途公証人手数料が必要となります。

公正証書遺言の作成に必要な書類一覧

| 遺言者ご本人様 | ご本人様印鑑登録証明書(発行から3か月以内のもの) 運転免許証・住民基本台帳カード(顔写真付き)でも可 ご本人様の実印 ご本人様の戸籍謄本(発行から三か月以内のもの) |

| 相続人に相続する | 遺言者本人と相続人の関係がわかる戸籍謄本 |

| 相続人の資格がない人へ遺贈する | 受遺者の住民票(発行から3か月以内のもの) ※法人の場合には資格証明書が必要 |

| 相続財産に不動産が含まれている場合 | 登記事項証明書 固定資産税評価証明(または納税通知書の課税明細書) |

| 相続財産に預貯金・有価証券が含まれている場合 | 銀行名・口座番号/証券会社名・証券番号がわかる資料 ※金融機関の通帳コピー |

| 火災保険・傷害保険・生命保険などが含まれている場合 | 保険番号・商品名などの内容が確認できる書類のコピー(証書など)。 |

ご相談・ご依頼からの流れについて

まずはお電話・メール・LINEなどにて面談のご予約をお願い致します。 TEL 03-3921-5122 メールアドレス takayanagi@isis.ocn.ne.jp |  LINE コード LINE コード |

|

| ご相談の場合:ご本人様の確認ができるもの(免許証など)をお持ちください。 担当司法書士がご依頼者様のお話しをお伺いし、手続きの流れ・費用などのご説明 をさせていただきます。 事前にご持参いたたくようにご案内しました書類がありましたら、それらも確認させていただきます。 ご依頼者さまのご相談をお伺いし、司法書士がご依頼者さまにとっての最適なパターンをご提案したします。 もちろん、秘密厳守となりますので、ご依頼者さま以外のご家族・ご親族にご相談内容が伝わることはございません。 |  |

|

| 遺言書の原案作成開始 ご依頼者さまよりお伺いしたご希望の遺言内容により、必要書類のご案内をさせて頂きます。 ご希望の公証役場をお決め頂き証人2名のご希望をお伺い致します。公正証書遺言には証人が2名必要となります。 証人がいないようでしたら当法人よりご用意させて頂きます。いよいよ、遺言書の原案作成に取り掛かります。 遺言書の原案作成後には、ご依頼者さまのご意向通りの内容かどうかをご確認頂きます。 修正・変更などを加えながら、遺言書原案の最終案を完成させていきます。 公証人より作成手数料の費用が伝えられますのでご確認頂きます。 |

|

| 遺言書の原案の最終案が完成しましたら、あらかじめご希望頂いておりました公証役場にてお日にちの予約をいれます。 ご依頼者さま・証人2名にてお日にちを決めていただきます。 |

|

| 担当司法書士が同行し、公証役場 に出向きます。 公証人・証人の同席のもと遺言書の内容を遺言者と証人に読み聞かせ、または閲覧させて、筆記した内容が正確なことを確認し、 ご依頼者さま・証人・公証人が署名捺印をして公正証書作成遺言の完成となります。 |

|

| 公正証書遺言の原本は公証役場で保管されますので、公正証書遺言の正本と副本を受けとります。 公正証書作成の費用につきましては、弊所にて支払いをいたします。 公正証書の正本と副本も一旦弊所にてお預かりし、弊所の報酬費用と公正証書を合わせた請求書にて一緒にお渡しいたします。 公正証書遺言については、ご自身で保管されるか、遺言執行者や弊所保管サービスにてお預かりいたします。 |

自筆証書遺言作成料金の目安

| 基本報酬 | 39800円(税込み) | 遺言書原稿作成 |

|---|---|---|

| 遺言書確認 | 19,800円~ |

遺言書の効力があるかを確認 |

遺言書保管サービス【公証役場にて交付を受けた正本】

| ご自身での保管に不安である方は有料となりますが、弊所の金融機関の貸金庫にて保管いたします。(最長20年) 但し、遺言書保管サービスに関しましては弊所にてお受けしたものに限らせて頂きます。 |

| 費用 | 10年間保管 11,000円(税込み) | 20年間保管 19,800円 (税込み) |

|---|

| お申込みの方には年2回ご希望先にお伺いはがきを郵送致します。相続人・受遺者の住所変更や異動の有無などがございましたらお知らせください。 |

| 費用 | 無料。夏(7月)と冬(1月)の年2回はがきにて。 |

|---|

遺言執行業務の料金(報酬)▶遺言執行者とは?

| 相続により承継する財産の価格 | 報酬額(税込) |

|---|---|

| 1,000万円以下 | 22万円 |

| 1,000万円を超え、5,000万円以下 | 財産の価格の1.2%+(+税)+ 10万円 |

| 5,000万円を超え、1億円以下 | 財産の価格の1.0%+(+税)+ 25万円 |

| 1億円を超え、3億円以下 | 財産の価格の0.7%+(+税)+ 50万円 |

| 3億円を超えるもの | 財産の価格の0.4%+(+税)+140万円 |

| ※実費として,このほかに登録免許税・残高証明書・登録事項証明書・戸籍などの費用・郵送料・振込手数料・交通費などが別途かかります。 |

| ※裁判手続きが必要となった場合は、遺言執行手数料(報酬・実費など)とは別に弁護士費用が加算されます。 |

| ※税務申告や税務上の手続きが必要とする場合は、税理士費用が別に加算されます。 |

| ※その他、特殊な事情がある場合には、受遺者と協議により別途加算されます。 |

”すでに遺言書を作成しているけど遺言執行者を選択してない"と言う場合でも、

新たに遺言執行者の部分の遺言書を作ればそのまま活かせます。

| 遺言書には3つの方式があります。 |

それぞれの特徴を明記しますのでご確認ください!お客様と共にどの方式が一番かを見つけていければと思います。

又、税理士事務所とも連携し相続税の対策が必要な方にはご紹介いたします。

公正証書遺言

最も確実な方法となります。遺言を残したい当人がご自身の考えられた遺言の内容を公証役場の公証人が書面にて作成することです。

ただし2名の証人の立ち会いが必要となります。この証人は配偶者や子供はなれません。(法律できめられてます)

| いいところ |

公証役場に保管されますので偽造や紛失などの心配がありません。裁判所の検認手続きが不要となりのこされた家族の負担が減ります。

遺言書の内容を公証人が確認しますので無効になる事を防げます。

ご本人が病気などで公証役場に出向くことが出来ない場合は公証人が有料になりますが出張してくれます。

| 問題なところ |

証人が必要となります。 公証役場に手続きで出向かなければいけません。 費用が他のものに比べ掛かります。

自筆証書遺言

全てをご自身で記入する方法です。 全文を自筆であること。 パソコンなどで打ち込んでないもの。

他の人の代筆でないこと。 日付けと署名押印が必要です。

| いいところ |

費用がかかりません。すぐに作成できます。 遺言書の内容が知られずにすみます。

| 問題なことろ |

改ざんされてしまったり隠匿、なくしてしまう可能性もあります。 内容の不備より無効になることもあります。

相続開始後に家庭裁判所の検認手続きが必要となり時間や手間がとても掛かります。

| 見直し案による自筆証書遺言が緩和 2019年01月13日施行 |

これまで自筆しか認められていなかった財産目録がパソコン等で作成したものも認められるようになります。

但し、偽造防止の為全てのページに自筆の署名と押印が必要となります。《自筆証書遺言の方式緩和 新968条》

| 法務局における遺言書の保管等に関する法律 2020年7月10日施行 |

これまで自筆証書遺言を保管するのは自宅か金融機関や弁護士、司法書士などへの依頼が大半でしたが全国の法務局で保管してもらえるようになりました。

相続人が遺言の存在を簡単に調べられるようになるでしょう。

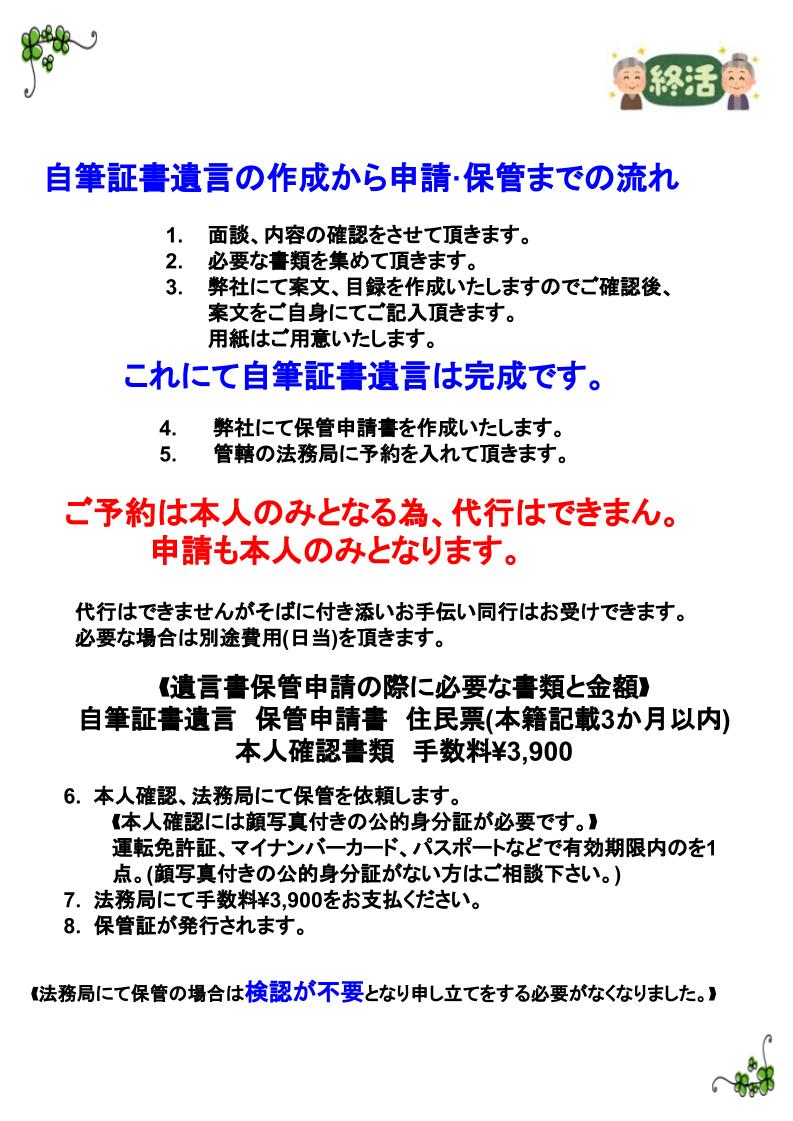

法務局における自筆証書遺言の作成から申請・保管までの流れ

|

秘密証書遺言

その名の通り誰にも知らせずに遺言をのこすことです。

遺言書は自筆でなくてもよく、本人が署名押印し封筒にいれ同じ印で封印したものを公証役場に持参する方法です。

公証人1人と証人2人以上の前で本物の遺言書であることを証明することで認められます。

封印しているので公証人さえも中身はわかりません。遺言書は本人に返却される為ご自身にて保管しなければなりません。

| いいところ |

遺言書の内容を誰にも知られずに済みます。自筆でなくても大丈夫です。パソコンなど。

代筆でも大丈夫ですが署名と押印はご本人でないといけません。

| 問題なことろ |

遺言書が発見されない可能性があります。内容の不備などにより無効になる可能性があります。

紛失や隠匿の心配があります。2人以上も証人と共に公証役場に行かなければなりません。

相続開始後に家庭裁判所の検認手続きが必要となり時間や手間がとても掛かります。

遺言についてのマメ知識

| 遺言の取り消し |

遺言は何度でも書き直すことができます。 また遺言が複数存在する場合は一番最後に書いたものが有効となります。

| お墓のこと |

ご先祖さまのお墓や仏壇などを受け継ぐ人をあらかじめ決めることができます。

| 子どもの認知 |

婚姻していない女性との間の子どもを遺言にて認知することができます。

| 遺贈 |

相続人以外でも財産を譲ることができることを遺贈といいます。

具体的に金額を指定することもできますし、総額からの何%みたいな指定も可能です。